私自身がひとり暮らしの高齢者ですから、「ペット共生可能」と謳われた老人ホームには人一倍関心があります。しかし、なかなか「これは!」と思える物件に出会えないのが現実です。

そんななか、医療法人蓮華友愛会の相談員の方が突然、ペットライフネットの事務局に尋ねてこられました。ペットライフネットが高齢者のペット飼育を支援しているのをホームページでご覧になり、このたびペットと暮らせる在宅型有料老人ホームを開設したので、一度、ご案内させていただきたいとのこと。願ったり、叶ったりで、さっそく「れんげハイツ井高野」にお邪魔しました。

地下鉄今里筋線「井高野駅」で下車、のどかな田園風景を眺めながら15分くらい歩くとゴルフセンターにでます。その裏手に「れんげハイツ井高野」がありました。

昨年12月1日に開設されたばかりですが、すでに9割近くが入室されているとのこと。ただ、ペット可の居室はまだお一人しか入居されていません。ペット共生可物件がほとんどみあたらないのが現状ですから、入居希望者自体が最初から探すのを諦めているからでしょう。目下、ケア・マネージャーさんに「れんげハイツ井高野」を説明される際、ペットと暮らせることをアピールされているそうです。

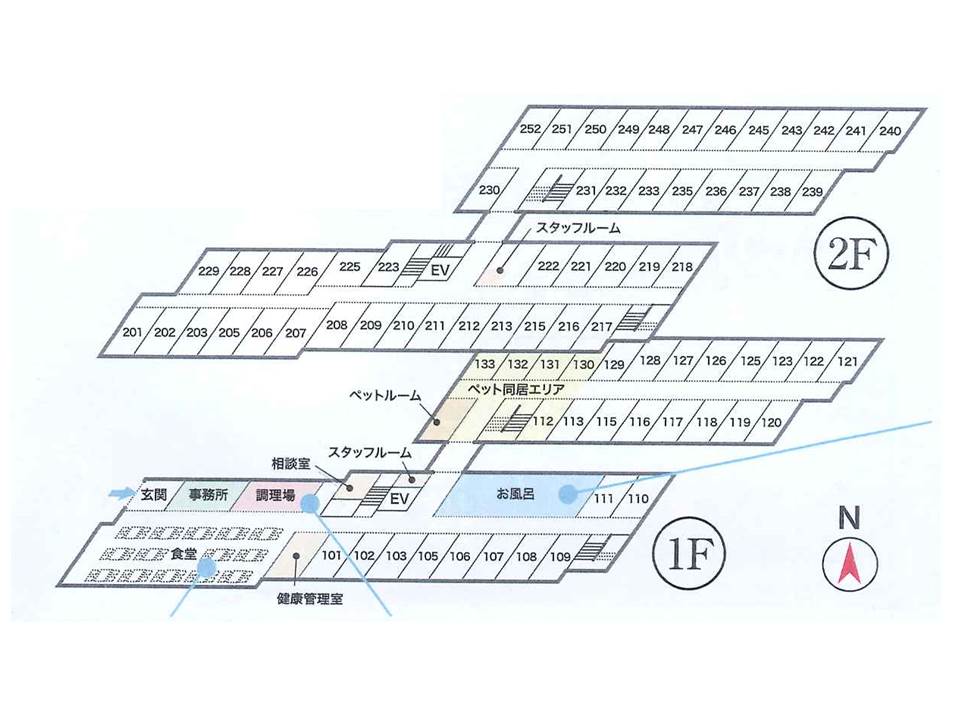

ペットと同居できる専用ベッドルームには、防音が施され、ニオイ対策もされています。また、ペット連れで来客とくつろげるペットルームが設けられ、シャンプー&トリミングができる専用洗面カウンターも用意されています。ペット同居エリアから戸外にでると、ドッグランが楽しめるスペースが確保されています。小型犬や猫と暮らすのには十分な配慮がされているといえるでしょう。

ペットと同居できる専用ベッドルームには、防音が施され、ニオイ対策もされています。また、ペット連れで来客とくつろげるペットルームが設けられ、シャンプー&トリミングができる専用洗面カウンターも用意されています。ペット同居エリアから戸外にでると、ドッグランが楽しめるスペースが確保されています。小型犬や猫と暮らすのには十分な配慮がされているといえるでしょう。

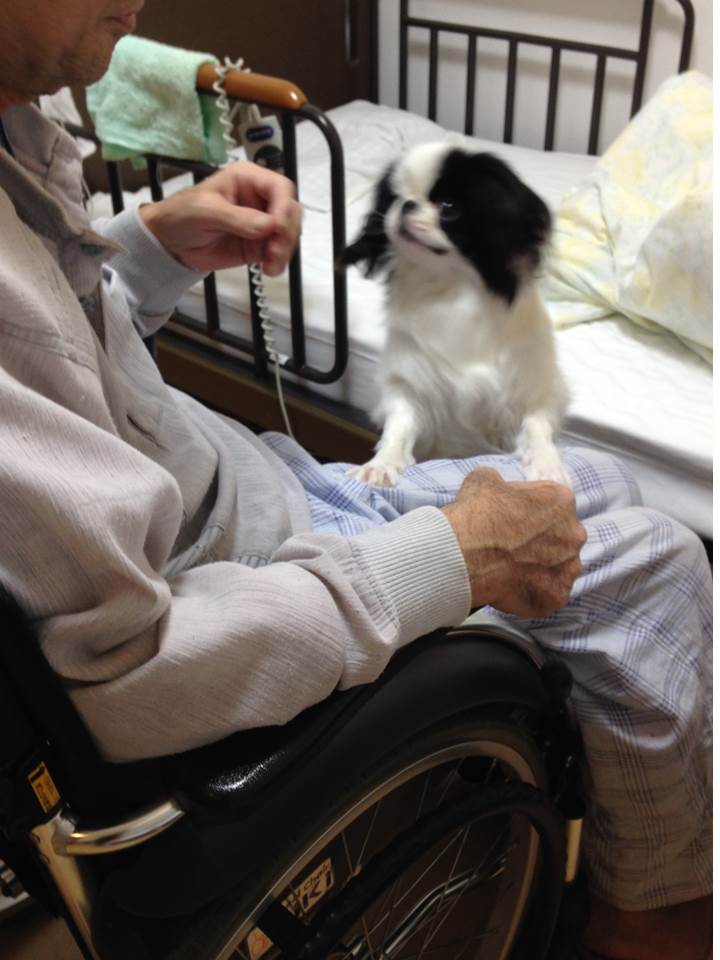

さっそく入居して半月のMさんのお部屋にお邪魔しました。Mさんはベッドのそばの椅子に腰をかけ、テレビを観ておられました。Mさんに新しい住まいへの感想をお聞きしますと、「ここはほんまに静かや。よう寝れる」と満足げ。この間、外来者の登場に驚いたチンが、Mさんの椅子の周りをぐるぐるとまわりながらこちらを観察した後、Mさんのひざの上に腕をかけ、小首を傾げながらじっとこちらをみつめます。Mさんに頼り切った、そのいじらしい仕草は、今の暮らしに安堵している様子が伺えます。

さっそく入居して半月のMさんのお部屋にお邪魔しました。Mさんはベッドのそばの椅子に腰をかけ、テレビを観ておられました。Mさんに新しい住まいへの感想をお聞きしますと、「ここはほんまに静かや。よう寝れる」と満足げ。この間、外来者の登場に驚いたチンが、Mさんの椅子の周りをぐるぐるとまわりながらこちらを観察した後、Mさんのひざの上に腕をかけ、小首を傾げながらじっとこちらをみつめます。Mさんに頼り切った、そのいじらしい仕草は、今の暮らしに安堵している様子が伺えます。

Mさんのチンは、「チーちゃん」2歳。70代後半のMさんにとって6代目にあたるとか。チーちゃんについてお伺いすると、「チンがいない生活なんて考えられへんからな」。終生飼育といったことを考えるよりも何よりも、チンとの暮らしがMさんにとってはあまりにも当たり前のことなのでしょう。

ところでMさんがこちらに入居されて間もなく、チーちゃん行方不明騒動があったとか。通常はペット同居エリア以外にはチーちゃんを出さないようにされていたそうです。ところが、たまたま夜間にドッグランコーナーに出してしまったのが原因で、スタッフ総出で探し回られたそうです。

れんげハイツ井高野では、他の同居者とのあいだでトラブルなどが持ち上がらないよう、「ペット飼育規定」が設けられています。しかし、施設長の曽谷志郎さんは、これはあくまでも試金石といるもの。ペット一緒に暮らす共同生活のなかで起こった課題をひとつずつ解決しながら、れんげハイツ井高野ならではの「ペット飼育規定」にブラッシュアップしていきたい。

また、ペットの介護が必要になってきたら、同じ医療法人蓮華友愛会のJAHC「マムメイド」で介護サービスを開発してもらうようにしたい。入居者とそのペット、そのどちらもが最期まで生きがいをもって暮らせる施設を創るのが自分たちの役割だと語っておられました。

2025年、高齢者のひとり暮らし世帯が37%に達するといわれています。年をとり、ひとり暮らしになると犬や猫とともに暮らしたいと願う高齢者は、今以上に増えてくるに違いありません。「高齢者住宅におけるペットとの共生」を受け入れる社会になって欲しいものと切に願います。

(吉本 由美子)

住宅型老人ホーム

「れんげハイツ井高野」概要

名 称:住宅型有料老人ホーム

れんげハイツ井高野

所在地:大阪市東淀川区井高野

4丁目7-14

電話番号:06-6827-1277

■施設

構造:木造(一部鉄骨造り)

階数:2階建て

戸数:78

居住部分の規模:13~13.52㎡

共同利用施設:食堂、浴室、談話室、

ペットルームなど

加齢対応構造:エレベーター、緊急通報装置

■入居費用

<ペットと同居される方>

敷金・一時金:300,000円

月額:128,000円(内訳:家賃53,000円/管理費30,000円/食費45,000円)

<一般の方>

敷金・一時金:0円

月額:118,000円(内訳:家賃48,000円/管理費25,000円/食費45000円)

ご存知のように西山先生は、獣医師として30年。日本とアメリカで数多くの動物、そしてその飼い主と付き合ってこられた方です。その貴重な経験をもとに今現在、動物を飼っている日本人に「これだけは言っておきたい」というアドバイスが披露されています。

ご存知のように西山先生は、獣医師として30年。日本とアメリカで数多くの動物、そしてその飼い主と付き合ってこられた方です。その貴重な経験をもとに今現在、動物を飼っている日本人に「これだけは言っておきたい」というアドバイスが披露されています。 2010年以降、インターネットの普及に伴って「Dr.Google」が登場。Dr.Googleの民間療法をうのみにする飼い主が増え、獣医師は「Dr.Googleの後始末」をする羽目に陥るケースが多くなったといいます。

2010年以降、インターネットの普及に伴って「Dr.Google」が登場。Dr.Googleの民間療法をうのみにする飼い主が増え、獣医師は「Dr.Googleの後始末」をする羽目に陥るケースが多くなったといいます。 たまたま、うつらうつらしながらラジオ深夜便「ふくしまにまなぶ ふくしまでまなぶ」を聞いていたら、柳美里が2年前から南相馬に転居して暮らしているという。将来の夢は、南相馬の駅前に誰でも気軽に立ち寄れる交流の場となる図書館を創りたい。そこに自分の著書「ねこのおうち」なども置いて、自由に読んでもらいたいというような話を語っていた。柳美里が震災後から南相馬に通っていたことも、猫に関心があることも全く知らなかったものだから、あまりにも意外でさっそく「ねこのおうち」を買い求めた。

たまたま、うつらうつらしながらラジオ深夜便「ふくしまにまなぶ ふくしまでまなぶ」を聞いていたら、柳美里が2年前から南相馬に転居して暮らしているという。将来の夢は、南相馬の駅前に誰でも気軽に立ち寄れる交流の場となる図書館を創りたい。そこに自分の著書「ねこのおうち」なども置いて、自由に読んでもらいたいというような話を語っていた。柳美里が震災後から南相馬に通っていたことも、猫に関心があることも全く知らなかったものだから、あまりにも意外でさっそく「ねこのおうち」を買い求めた。 隣町のマンションで、キャットショーに出すほど綺麗なチンチラがマンションから脱出して外猫の仔を3匹生む。妻は雌親に似ていない短毛キジ虎の仔を毛嫌いし、ひかり公園に捨てるように夫に命じる。夫は、そんな妻との離婚を決意しながらも、仔猫をひかり公園に捨てる。ここから、短毛キジ虎ニーコを助ける一人暮らしの渡辺さん、ひかり公園でTNRをする猫好きの田中さん、公園での餌やりに反対し捕獲器に毒の餌を仕掛ける加藤さん、捨てられた3匹の仔猫に対する小学生の残酷な仕打ち、そのなかから1匹を救い出して持ち帰ると姉で不登校だった中学生が猫の世話を始める話、捨て猫の里親募集もするカモメ動物病院の港先生、港先生から猫を譲渡してもらうシングルマザーと二人暮らしの原田クン、猫を飼いはじめて両親が離婚したトラウマから逃れる端緒をつかむフリーライターのひかる、保健所の「子ねこふれあい広場」で2匹の猫を引き取る若い夫婦、その妻の死、そして最後に猫や犬と共に暮らせる老人ホームに入所していた認知症の渡辺さんが「自分の人生から時間が漏れ出していく」老後をニーコの子ども猫と出会って自分を取り戻す。猫と人がお互いが求めあうようにして関わり、輪廻し、転生する。

隣町のマンションで、キャットショーに出すほど綺麗なチンチラがマンションから脱出して外猫の仔を3匹生む。妻は雌親に似ていない短毛キジ虎の仔を毛嫌いし、ひかり公園に捨てるように夫に命じる。夫は、そんな妻との離婚を決意しながらも、仔猫をひかり公園に捨てる。ここから、短毛キジ虎ニーコを助ける一人暮らしの渡辺さん、ひかり公園でTNRをする猫好きの田中さん、公園での餌やりに反対し捕獲器に毒の餌を仕掛ける加藤さん、捨てられた3匹の仔猫に対する小学生の残酷な仕打ち、そのなかから1匹を救い出して持ち帰ると姉で不登校だった中学生が猫の世話を始める話、捨て猫の里親募集もするカモメ動物病院の港先生、港先生から猫を譲渡してもらうシングルマザーと二人暮らしの原田クン、猫を飼いはじめて両親が離婚したトラウマから逃れる端緒をつかむフリーライターのひかる、保健所の「子ねこふれあい広場」で2匹の猫を引き取る若い夫婦、その妻の死、そして最後に猫や犬と共に暮らせる老人ホームに入所していた認知症の渡辺さんが「自分の人生から時間が漏れ出していく」老後をニーコの子ども猫と出会って自分を取り戻す。猫と人がお互いが求めあうようにして関わり、輪廻し、転生する。